Une étude menée par le Coma Science Group, et notamment Olivia Gosseries, Chercheuse qualifiée FNRS ULiège, apporte de nouvelles informations qui suggèrent qu’environ deux tiers des patients diagnostiqués comme étant non-répondant au chevet du patient (c'est-à-dire dans un syndrome d'éveil sans réaction, précédemment appelé état végétatif) conservent une activité cérébrale compatible avec le diagnostic d'état de conscience minimale. Cette étude est publiée dans Annals of Neurology.

Aurore Thibaut, Chercheuse post-doctorante à l’ULiège, commente : "La notion de dissociation cognitivo-motrice chez les patients présentant des troubles de la conscience est de plus en plus acceptée par les communautés scientifiques et cliniques. Ces patients présentent une activité cérébrale plus importante (mesurée par des outils de neuro-imagerie), par rapport à ce qu'ils peuvent exprimer lors de l'évaluation comportementale au chevet du patient. Cette dissociation peut être due à de nombreux facteurs tels que des déficits moteurs sévères. Dans la présente étude, nous avons voulu examiner la fonction cérébrale des patients au repos (c'est-à-dire qu'aucune tâche ni aucun stimulus n'ont été appliqués) et nous avons étudié, en aveugle, l'activité cérébrale résiduelle et l'atrophie de la matière grise des patients sans réaction, c’est-à-dire en syndrome d’éveil non répondant, par rapport aux patients en état de conscience minimale."

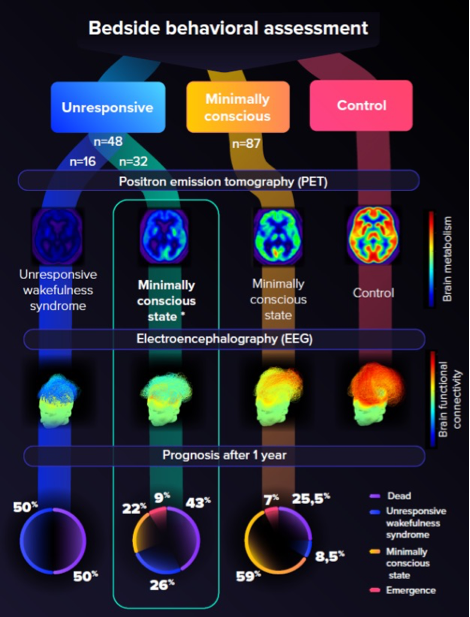

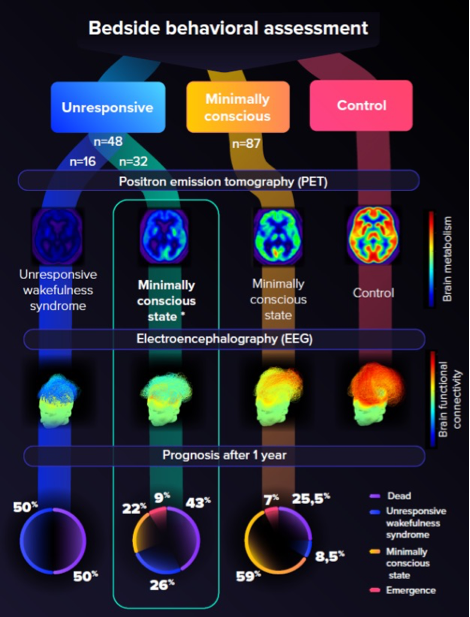

Pour cette étude, les chercheurs ont inclus 135 patients cérébro-lésés présentant des troubles de la conscience. Quarante-huit d'entre eux ont été diagnostiqués dans un syndrome d'éveil non répondant (aucun signe de conscience) et 87 dans état de conscience minimale (capacité à percevoir des stimuli externes tels que la douleur et/ou à répondre à une commande simple). Ces patients ont été diagnostiqués à l'aide d'une échelle comportementale standardisée et validée, la Coma Recovery Scale-Revised, à plusieurs reprises afin de garantir un diagnostic clinique stable et fiable.

En examinant le métabolisme cérébral résiduel de ces 48 patients non-répondant comportementalement, trois chercheurs, qui n'avaient pas connaissance de leur diagnostic, ont classé 32 d'entre eux (67 %) comme étant en état de conscience minimale. Par la suite, ces 32 patients, dont le diagnostic clinique et le diagnostic par neuro-imagerie ne concordaient pas, ont été classés comme étant dans un état de conscience minimale "star ou *" (* indiquant que le diagnostic est établi par neuro-imagerie). En examinant les différents sous-groupes de patients, les chercheurs ont constaté que les patients en état de conscience minimale* avaient un meilleur pronostic que ceux en état d'éveil sans réponse. En outre, ces patients présentaient une activité cérébrale plus élevée, mesurée par électroencéphalographie, ainsi qu'une atrophie cérébrale moindre dans certaines régions du cerveau. "Ces résultats suggèrent que les patients en état de conscience minimale « star » représentent une entité distincte qui diffère du syndrome d'éveil non-répondant en termes de pronostic clinique et de schémas d'activité cérébrale", déclare Olivia Gosseries, Chercheuse qualifiées FNRS à l’ULiège.

Les auteurs concluent que la catégorie de patients qui sont non-répondant lorsqu’ils sont évalués comportemenalement mais qui présentent une activité cérébrale substantielle (c'est-à-dire un état de conscience minimale « star ») est un phénomène fréquent qui est associé à un meilleur pronostic et à une activité cérébrale compatible avec l'état de conscience minimale. Dans ce cadre, ils recommandent que des examens complémentaires soient effectués chez tous les patients qui non-répondants avant de prendre des décisions médicales importantes.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26095